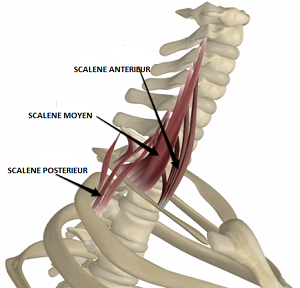

🔹 Les muscles scalènes : trois colonnes latérales au service de la respiration

Les muscles scalènes sont au nombre de trois : le scalène antérieur, le scalène moyen et le scalène postérieur.

II existe trois muscles scalènes

Situés sur la face latérale profonde du cou, ils relient les vertèbres cervicales aux premières côtes. Leur nom vient du mot grec skalenos, signifiant “inégal”, en référence à leurs formes et longueurs différentes.

Noms et Insertions

1. Le scalène antérieur (Scalenus anterior)

Ce muscle se situe en dehors des muscles paravertébraux, dans le plan profond de la face latérale du cou, juste derrière le sterno-cléido-mastoïdien.

• Origine : tubercules antérieurs des processus transverses des vertèbres cervicales C3 à C6.

• Insertion : première côte.

• Particularité : il sépare l’artère sous-clavière de la veine sous-clavière.

• Action :

o Lors de l’inspiration, il élève la première côte, facilitant l’entrée d’air dans les poumons.

o Il contribue également à la flexion latérale du cou, c’est-à-dire à l’inclinaison de la tête sur le côté.

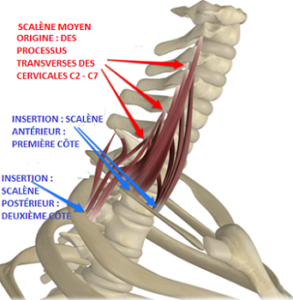

2. Le scalène moyen (Scalenus medius)

C’est le plus large et le plus long des trois scalènes.

• Origine : processus transverses des vertèbres C2 à C7.

• Insertion : première côte.

• Action :

o Il élève la première côte pendant l’inspiration, renforçant l’action du scalène antérieur.

o Il incline aussi la colonne cervicale du même côté.

3. Le scalène postérieur (Scalenus posterior)

Le plus petit du groupe, il se situe en arrière du scalène moyen.

• Origine : tubercules postérieurs des processus transverses des vertèbres C4 à C6.

• Insertion : deuxième côte.

• Action :

o Il élève la deuxième côte lors de l’inspiration.

o Il participe à l’inclinaison latérale du cou du même côté.

Ces trois muscles travaillent en synergie pour stabiliser et mobiliser la colonne cervicale. Lors de la respiration calme, ils agissent comme muscles accessoires de l’inspiration, tirant légèrement les côtes vers le haut pour agrandir le volume thoracique.

Chez les personnes sujettes au stress ou à la respiration haute, ils peuvent devenir hypertoniques, contribuant à la raideur cervicale et parfois à des sensations d’oppression ou de fatigue dans la nuque.

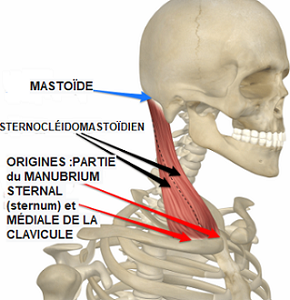

🔹 Le muscle sterno-cléido-mastoïdien : puissance et mobilité du cou

Le muscle sterno-cléido-mastoïdien

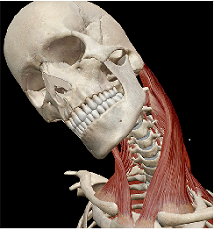

Le sterno-cléido-mastoïdien (souvent abrégé SCM) est l’un des muscles les plus visibles et puissants du cou. Il forme les deux grands reliefs obliques que l’on perçoit de chaque côté du cou lorsqu’on tourne la tête.

Ce muscle superficiel agit à la fois sur la mobilité de la tête et sur la respiration, jouant un rôle clé dans la posture et l’équilibre des tensions cervicales.

Structure et insertion

Le mot sterno-cléido-mastoïdien décrit parfaitement son trajet :

• “Sterno” renvoie au sternum,

• “Cléido” à la clavicule,

• “Mastoïdien” à l’apophyse mastoïde de l’os temporal, une saillie osseuse située derrière l’oreille.

Chaque SCM possède deux chefs :

1. Le chef sternal, qui prend naissance sur le manubrium du sternum,

2. Le chef claviculaire, qui s’attache à la partie médiale de la clavicule.

Ces deux chefs se rejoignent pour former un muscle fusiforme qui s’élève obliquement vers le haut et l’arrière, pour s’insérer sur l’apophyse mastoïde et sur la ligne nuchale supérieure de l’os occipital.

Ce trajet délimite deux espaces anatomiques importants :

• le triangle antérieur du cou, à l’avant,

• le triangle postérieur du cou, à l’arrière,

dans lesquels passent notamment la veine jugulaire externe et plusieurs nerfs superficiels.

Actions du SCM

Le sterno-cléido-mastoïdien a des fonctions multiples, selon qu’il agit seul ou avec son homologue du côté opposé :

• Contraction unilatérale :

o il incline la tête du même côté (flexion latérale),

o et tourne le visage du côté opposé.

• Contraction bilatérale :

o il fléchit la tête vers l’avant (flexion des cervicales),

o et, si la tête est déjà fléchie, il peut contribuer à la stabiliser ou à l’étendre légèrement selon la position.

Le muscle sterno-cléido-mastoïdien qui fléchit la tête.

Lors d’une inspiration profonde, le SCM élève le sternum et les clavicules, favorisant l’ouverture du thorax. Il devient alors un muscle accessoire de la respiration, agissant en renfort du diaphragme et des intercostaux externes.

Innervation

Le SCM est innervé par :

• le nerf accessoire (XIᵉ paire crânienne) pour la commande motrice,

• et par des branches du plexus cervical (C2 à C3) pour la sensibilité.

Cette double innervation explique pourquoi certaines tensions du SCM peuvent s’accompagner de douleurs référées vers la tête, la mâchoire, ou même l’oreille.

Importance fonctionnelle et troubles fréquents

Un SCM trop contracté peut perturber la mobilité du cou, provoquer des maux de tête cervicogéniques ou accentuer une respiration haute.

Chez les personnes qui respirent principalement par le haut du thorax — souvent sous stress ou fatigue — ce muscle travaille en excès, contribuant à la raideur cervicale et à la sensation de blocage dans la gorge ou la nuque.

Le relâchement du SCM, par des étirements doux, des automassages ou une respiration plus diaphragmatique, peut restaurer la liberté du cou et favoriser un apaisement global.

🔹 Les autres muscles du cou : équilibre, posture et soutien

Au-delà des scalènes et du sterno-cléido-mastoïdien, le cou abrite une multitude d’autres muscles qui participent à son équilibre et à sa mobilité. Ensemble, ils maintiennent la tête dans l’espace, assurent la stabilité des vertèbres cervicales et soutiennent la respiration, la déglutition et la posture.

Le muscle splénius : l’équilibre entre flexion et extension

Le muscle splénius, un muscle large et mince, occupant toute la hauteur de la nuque et la partie supérieure du dos.

Le muscle splénius se situe sous le muscle trapèze et le sterno-cléido-mastoïdien. Il forme une paire de muscles puissants et élégants :

• le splénius de la tête,

• et le splénius du cou.

📍 Splénius de la tête

• Origine : apophyse épineuse des vertèbres cervicales inférieures et thoraciques supérieures (C4 à Th4 environ).

• Insertion : apophyse mastoïde et ligne nuchale supérieure de l’os occipital.

📍 Splénius du cou

• Origine : apophyses épineuses des vertèbres thoraciques Th3 à Th6.

• Insertion : apophyses transverses des trois premières vertèbres cervicales (C1 à C3).

⚙️ Actions

Les deux muscles splénius agissent ensemble pour :

• étendre la tête et le cou (pencher la tête en arrière),

• tourner la tête du même côté lors d’une contraction unilatérale,

• stabiliser la nuque dans les mouvements du tronc.

🧠 Innervation

Ils reçoivent leurs fibres nerveuses des nerfs cervicaux postérieurs (C1 à C4, parfois C5).

Ces muscles participent activement au maintien de la posture et à l’équilibre entre la flexion et l’extension du cou.

Le muscle élévateur de la scapula : un lien entre cou et épaule

L’élévateur de la scapula: les insertions sur la colonne cervicale -les processus transverses de la colonne cervicale C1 à C4

Le muscle élévateur de la scapula relie le bord interne de l’omoplate (scapula) aux vertèbres cervicales. Il agit comme un pont entre le cou et l’épaule, souvent impliqué dans les tensions liées à une mauvaise posture ou au stress.

• Origine : processus transverses des vertèbres C1 à C4.

• Insertion : bord médial de la scapula, au-dessus de l’épine de l’omoplate.

• Actions :

o Lorsque le point fixe est la colonne cervicale, il élève la scapula (d’où son nom), tout en provoquant une légère adduction et une rotation interne de l’omoplate.

o Lorsque le point fixe est la scapula, il contribue à l’extension, l’inclinaison latérale et la rotation homolatérale du cou.

Ce muscle est souvent raccourci ou tendu chez les personnes travaillant longtemps assises, épaules relevées, ou respirant de façon haute. Un relâchement ciblé permet d’ouvrir la zone du cou et d’améliorer la détente des épaules.

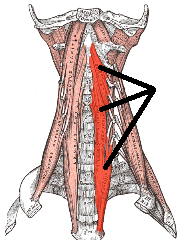

Les muscles longs du cou : gardiens de la posture cervicale

Les muscles longs du cou se composent de trois parts.

Plus profondément, on trouve le muscle long du cou et le muscle long de la tête..

Ces muscles prévertébraux forment une sorte de gaine antérieure qui soutient les vertèbres cervicales et empêche le basculement de la tête vers l’avant.

• Structure : ils comportent trois parties — une portion longitudinale, une oblique inféro-latérale et une oblique supéro-latérale.

• Action principale : la flexion du rachis cervical, c’est-à-dire le mouvement qui rapproche le menton du sternum, ainsi qu’une légère rotation latérale selon la portion activée.

Ces muscles, bien que discrets, jouent un rôle essentiel dans la stabilité posturale du cou et la fluidité des mouvements de la tête.

🌸 A retenir: un cou libre, une respiration apaisée

Observer les muscles du cou, c’est découvrir une symphonie de mouvements subtils où chaque fibre participe à notre respiration, à notre équilibre et à notre manière d’habiter l’espace.

Les scalènes, le sterno-cléido-mastoïdien, le splénius et l’élévateur de la scapula coopèrent en silence pour maintenir notre tête, ce précieux centre de perception et d’expression, dans une stabilité fluide et vivante.

Mais le cou, zone de passage entre le corps et la tête, est aussi un baromètre de nos émotions. Sous l’effet du stress, de la vigilance ou des pensées en excès, il se tend et se raccourcit. La respiration devient alors plus haute, moins ample, et le diaphragme se fige.

À l’inverse, lorsque l’on respire en conscience, que l’on détend les épaules et que l’on relâche la nuque, les muscles du cou se déploient à nouveau dans leur justesse naturelle.

Cette détente redonne de la liberté à la respiration, de la fluidité au regard, et de la clarté à l’esprit.

Quelques instants d’écoute suffisent :

sentir le poids de la tête s’équilibrer sur la colonne,

accueillir une respiration qui descend jusqu’au ventre,

laisser le cou devenir un lieu de passage, non de tension.

Alors, chaque inspiration devient un élan vers la vie,

et chaque expiration, une invitation au relâchement.